野母商船 太古予約 は7日前なら予約金は不要です。 グリーン寝台

16:35JR住吉着 16:48 JR住吉駅バス発、17:10港着 乗船

18:30 阪九夜行フェリー 出港 船中泊 7400+1000+1000

②(木)

6:00 新門司港着 6:30 JR門司駅着

門司写真撮影

21:45 乗船

23:45博多港 太古フェリー発

23:45博多港 太古フェリー発

新太古が2014年7月7日就航!

ながい長い時を重ねて太古は再び生まれ変わりました。新しい太古の見どころや特徴をしっかりご紹介!

造船の過程や一新した内装など、美しく生まれ変わった新太古をぜひご覧ください。

ながい長い時を重ねて太古は再び生まれ変わりました。新しい太古の見どころや特徴をしっかりご紹介!

造船の過程や一新した内装など、美しく生まれ変わった新太古をぜひご覧ください。

今までとはここが違う!8大ポイント

太古は博多から五島を結ぶ定期フェリーです。

大正5年創業以来、野母商船の数多くの船に命名され親しまれてきました。

中国は北栄時代の詩人『唐庚』による漢詩の一節「静如太古(しずかなることたいこのごとし)」より、

悠久の時を湛える海の静謐と、航海の無事への祈りをこめて名づけられました。

中国は北栄時代の詩人『唐庚』による漢詩の一節「静如太古(しずかなることたいこのごとし)」より、

悠久の時を湛える海の静謐と、航海の無事への祈りをこめて名づけられました。

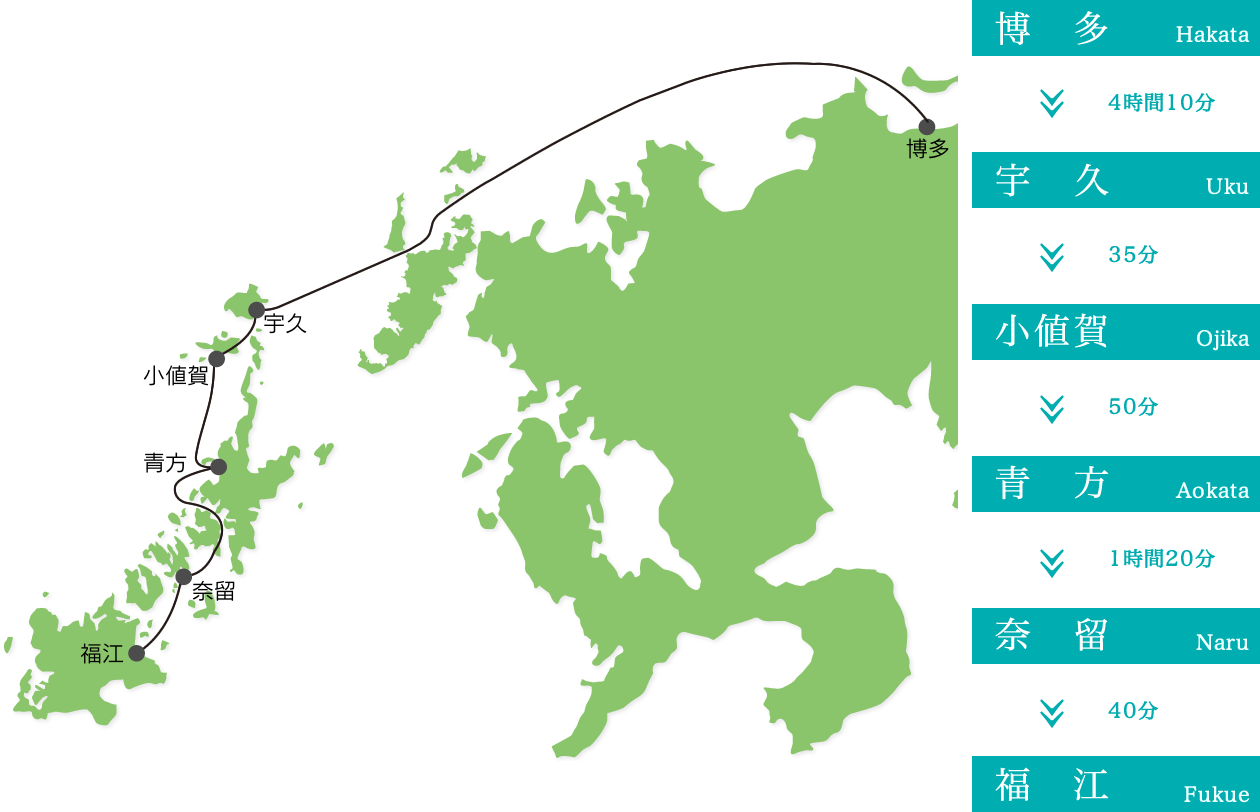

博多-五島航路発着時刻表

港名 博多 宇久 小値賀 青方 奈留 福江 下り便| 23:45発 | 3:55着 4:05発 | 4:40着 4:50発 | 5:40着 6:05発 | 7:25着 7:35発 | 8:15着 |

航海ルート

太古は博多と五島列島を結ぶ定期フェリーです。

③(金)

8:15 五島列島 福江港 着

五島観光歴史資料館など

レンタカーかんこう

カネミ油症研究 市役所

カネミ油症研究 市役所

福江城二の丸跡にある天守閣を模した資料館です。旧福江市制施行35周年を記念して建設されました。3階建ての館内には古代の暮らしや遣唐使、倭寇、キリシタン信仰、五島藩の形成、観光名所、祭りなど五島の歴史文化が時代順に、分かりやすく紹介されています。また、一階のハイビジョンシアターでは、「バラモンの空」を随時上映しているほか、ロビーでは五島市の観光名所の検索や歴史ゲームなどを楽しむことができます。 五島観光の拠点ともいえる資料館です。ここで五島の歴史や文化を学べば、島での旅が一層楽しくなります。

【五島のあけぼの】 【五島のあけぼの】 |

| [五島の遺跡] 五島列島に人が住むようになったのは、旧石器時代、今からおよそ2万年あまり前の昔からと言われています。五島の遺跡からは、縄文草創期~晩期、弥生・古墳後期時代の石器、土器、自然遺物が多く発見され、遺跡は150か所余りに及んでいます。 五島で確認されている遺跡は、どこも海辺で、しかも山に近く、海の幸、山の幸に恵まれたところです。 自然遺物には、貝類、鳥、鯨、いのしし、鹿、木の実などが多く出土し、自然の食べ物に恵まれた豊かな生活を送っていたことが分かります。 |

|

| [ドングリピット] 昭和60年、大浜地区中島遺跡に直径1m、深さ80cmの竪穴が12個発見されました。中には、ドングリなどが詰められており、澱粉を取る施設が縄文前期時代から弥生中期にかけて既に作られていました。 |

【遣唐使と倭寇】 【遣唐使と倭寇】 |

| [遣唐使] 西暦607年(推古15年)摂政であった聖徳太子は「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す恙無き也」の有名な国書を隋に送り、修交を求めました。遣隋使の始まりです。 しかし、遣隋使の派遣は4回に止まり、その後の唐に、630年(舒明2年)遣唐使を派遣するようになりました。 18回計画され、そのなかで五島に立ち寄ったのは第14、15、16、17回の4回です。804年(延暦23年)第16次遣唐使船には、最澄、空海も乗船しており五島各地に足跡を残しています。 |

【五島の仏教文化】 【五島の仏教文化】 |

| [仏教文化] 西暦538年に日本に仏教が伝来してから160年余り後、五島の寺院として大宝寺が中国僧「道融」によって701年(大宝元年)に開創されました。 以来、仏教の広まりとともに五島各地に寺院が建立され、現在五島には50ヵ寺あります。 宗教活動の展開にともない、建造物、仏教、仏画など多くの仏教美術品がみられるようになりました。特に、真言密教関連の作品はもっとも多いうえ、五島の仏教美術の質の高さを物語っています。 |

【五島藩の形成】 【五島藩の形成】 |

| [旧五島藩主「五島家」] 五島家の始祖は、源平の乱を避けて五島列島北端の宇久島にきて領主となった家盛公と伝えられています。 第4代進公の時には、五島全島を平定し、第20代純玄公が朝鮮出兵の時に宇久姓を五島姓に改めます。 内乱、朝鮮の役、密貿易、キリスト教伝来、福江城築城、異国船警備と波乱に満ちた五島藩の治世も、明治維新によって藩政奉還になり第31代盛徳公で終わりを告げます。 その後、第32代盛主公は子爵を授けられます。現在は、第35代五島典昭氏によって「五島家」は継承されます。 |

【五島藩富江領】 【五島藩富江領】 |

| [富江領] 西暦1661年(寛文元年)、当時の五島藩主24第盛勝の叔父(23代盛次の弟)五島盛清が初代領主となり20ヵ村、禄高3千高をもって分藩し、旗本領として独立しました。 富江領主使用の衣服や扇子、盃など領主ゆかりの物が旧富江町に寄贈され保存されています。 |

【伊能忠敬】 【伊能忠敬】 |

| [伊能忠敬の五島測量の足跡] 1813年(文化10年)5月3日に宇久島に着いてから8月2日に福江島を離れるまで五島列島を測量しています。その測量中であった7月15日に伊能忠敬の高弟であった坂部貞兵衛が福江で病死しています。資料館には坂部が伊能忠敬に宛てた最後の書簡が展示されています。 |

【キリシタン信仰】 【キリシタン信仰】 |

| [キリシタン文化] 西暦1566年(永禄9年)アルメイダとロレンソによって五島でのキリスト教布教が始まり、五島家第19代領主純堯公の洗礼(1571年)で五島キリシタンの全盛期を迎えましたが、徳川幕府のきびしい弾圧で途絶えました。 1797年(寛政9年)大村藩領外海地方から公式移住してきた農民が「潜伏キリシタン」、「カクレキリシタン」となり、1873年(明治6年)信教の自由がゆるされるまで守り継がれました。 |

|

| [カトリック教会分布図] 江戸時代のきびしい弾圧や迫害にも耐えながら、先祖の信仰を守り続けた「カクレキリシタン」の人々や、信教の自由が許されると1873年、多くの人々はカトリック教に戻りました。 そして、苦しい生活の中で力を合わせて教会の建設に着手し、10年後には9教会を建て、次々と五島各地に建築していき、中には建築史上貴重な教会も数多くあります。 |

| ページ上部へ戻る |

住宅街のお花畑に看板が現れます。 そこは、縄文時代後期~弥生時代前期に及ぶ遺跡です。 かつてはこの辺一帯、砂浜海岸であったが現在は埋め立てられており、この貝塚だけが当時の面影を残すものとなっています。 貝類・鹿・猪・鯨やイルカなどの骨が出土しており、この土地の生活風景をうかがうことができます。昭和56年県の文化財に指定。

福江市の南郊,同市向町海岸の砂丘に立地する複合遺跡。縄文時代後期遺跡包蔵地,同晩期貝塚,弥生時代前期貝塚が複合する。縄文後期においては,鐘ヶ崎式土器と北久根山(きたくねやま)式土器に伴って,石錘(せきすい)(おもり)石匙(せきひ)(刃もの)等が多量出土した。同晩期貝塚においては,幼児を腕に擁した成人男性人骨の埋葬が見られ,弥生時代前期の貝塚においては,貝類,鹿,猪など陸獣,鯨,イルカなど海獣骨,魚骨等,豊富な自然遺物に伴って,鹿骨製ヤス,サメ歯製の鏃(やじり),鯨骨製アワビオコシなど,多数の骨角製品があり,漁労の伝統の強さを示すものが多い。また,各時代の遺跡が境界を接する状態で成立しており,砂丘の発達につれて生活の移動したことがわかるなど,生活実態をよく読みとることができる。

井戸枠を六角形に板石で囲み,井戸の中も水面下まで六角形の井壁が板石でつくられているので,ちょうど六角柱を地中にたてたような井戸である。このような六角井は県下に3個ある。その所在地はいずれも港町であり,唐船との交渉がもたれた場所である。五島市の場合は,天文9年(1540)五島主17代盛定のころ,活躍していた五峰王直(ごほうおうちょく)が交易を求めて来航したので,盛定は居城(江川城)の対岸に土地を与え,唐人町を開かせた。その際,来航してきた唐人達が江川城本丸下につくったのがこの井戸であると伝えている。五島における倭寇時代の遺跡の一つである。

海の民宿 あびる宿泊予約済

④(土)

富江町・山崎の石塁富江町南部の低い溶岩台地上の海岸部に構築された砦状の遺構。人頭大の火山礫によって構築され,複雑な平面構造をもち,蛸壺状の構築物を配している。狂人の大工,勘次が構築したともいわれ「勘次が城」の称もある。倭寇の根拠地であったという口碑もあるが明確ではない。明銭の出土例があり,後者の説をとる研究者もある。所在地「山崎郷」は松浦党の田尾氏の所領であり,田尾氏との関係ある構築物である可能性がある。

五島

五島八朔鼻の海岸植物 青砂ヶ浦天主堂 荒川のハマジンチョウ 石田城跡

石田城五島氏庭園 巌立神社社叢 浦頭教会聖教木版画(筆彩三幅) 江上天主堂 江袋教会

オーモンデー 黄島溶岩トンネル 大曾教会 鬼岳火山涙産地

石田城五島氏庭園 巌立神社社叢 浦頭教会聖教木版画(筆彩三幅) 江上天主堂 江袋教会

オーモンデー 黄島溶岩トンネル 大曾教会 鬼岳火山涙産地

貝津の獅子こま舞

三井楽町貝津に古くから伝えられている獅子舞で,正月の行事の一つでもある。正月二日,貝津神社において「獅子起こしの儀」があり,翌三日,同神社氏子の各家を訪ねて悪魔払いをする。役割は,男獅子,女獅子,それに天狗の面をつけた猿田彦で太鼓と笛の音に合わせて舞う。舞は「道中」「狂舞」「宮舞」「神楽舞」で構成されている。二人立ちの獅子舞は各地にあるが,頭を持つ獅子方のみが舞をして,後の獅子方はホロのすそを持つだけの古式の獅子である。

頭ヶ島天主堂 岐宿町タヌキアヤメ群落 旧五輪教会堂 五島青方のウバメガシ

五島神楽

五島神楽は、五島列島の各地で伝承され、地元の各神社の祭礼の折などで行われている。かつては列島全体で神楽が伝承されたが、現在、神楽が演じられる神社は、五島市、佐世保市宇久町、新上五島町の2市1町で確認されている。これらの神楽は、一間四方の畳二畳分という狭い場所の中をめぐるように舞うもので、二基の太鼓と笛、時に鉦の演奏にのせて舞われている。

このように、ぐるぐるとめぐるような所作は古風で芸能の変遷の過程を示し、狭く限定された場所で舞うことで地域的特色を示すものである。(平成14年1月18日に国選択。)

このように、ぐるぐるとめぐるような所作は古風で芸能の変遷の過程を示し、狭く限定された場所で舞うことで地域的特色を示すものである。(平成14年1月18日に国選択。)

五島樫の浦のアコウ 五島市久賀島の文化的景観

五島玉之浦のアコウ

嵯峨島火山海食崖 島山島のヘゴ自生地

下五島大宝郷の砂打ち、大宝郷の砂打ち

下崎山のヘトマト行事

五島市下崎山町に,古くから伝わる民俗行事で,白浜神社の境内で行われる。宮相撲,羽根つき,玉蹴り,綱引きの順で行われ,最後に大草履をかついで山城神社に奉納して終わる。この一連の行事をヘトマトと呼ぶが,このように豊作,無病息災を祈願する小正月の年占(としうら)行事が混合している類例はきわめて珍しい。

白鳥神社社叢 白浜貝塚 新魚目曽根火山赤ダキ断崖

新上五島町北魚目の文化的景観 新上五島町崎浦の五島石集落景観

丹奈のヘゴ,リュウビンタイ混交群落

大宝寺の梵鐘(一口)

鐘身をつつむ輪郭は肩からやや張りのある曲線の裾広がりになり,下方で垂直にくだって均整のとれた姿をみせる総高1mほどの鐘である。上帯は素文,乳区には円錐形の笠をつけた乳が4段4列に配されている。そして,撞座は八葉蓮弁で,竜頭の長軸方向に配置されていて下帯も文様がない。池の間と縦帯に銘文が陰刻されていて,「大日本国関西路利肥前州五嶋珠浦弥勒山大宝寺」にはじまり,最後に「応安八年歳次乙卯二月十八日友瓚書之大工豊前小蔵藤原顕宗十方檀那院主賢仙」とあり,豊前小倉の鋳物師藤原顕宗が作者であることが知られる。なお縦帯には「大願主幡州多賀郡西林寺住増信」ともあり,かかわりの人々の海の道を介してのつながりがしのばれる。

男女群島 チャンココ 富江町・山崎の石塁 富江溶岩トンネル「井坑」

頓泊のカラタチ群落 堂崎教会 銅造如来立像(極楽寺) 銅造如来立像(明星院)

重要文化財(国指定)

やさしい慈愛あふれる表情には清楚な深みをたたえ,そこには明るい童顔の白鳳仏の笑みをも読みとることができる。螺髪(らほつ)は碁盤状にタガネを入れてつくり,両肩を通した衣の胸もとには僧祇支(そうぎし)がみえる。そして,腹部から下にはU字形を重ねた左右相称の形式的な襞(ひだ)を簡素にととのえている。反りの少ない単弁の反花を蹴込みのある丸框(かまち)でうける台座も,本体とともにろう型を用い,一度に鋳造している。しかし,左右の手先は別に造って袖先で鋲留めしているが左手先は失われている。薬師如来像と伝えられ,近隣の当院隠居寺東楽寺(廃寺)から貞享3年(1686)に移座されたことが木製厨子墨書でわかる。この愛すべき端正な小金銅仏が,遣唐使が最後にわが国を離れる西海の離島で見出されたことは感慨深く,上代金銅仏の分布を考える上での意義も大きい。

七岳のリュウビンタイ群落

日島の石塔群

日島の石塔群

![ファイル]()

40基以上の墓碑・墓石がある中世古墓群

若松島の北西に位置する日島・曲(まがり)地区の,海に向かって延びる礫丘部分全域にわたって,中世以来の石塔類が約70基分林立している。また,曲地区から1㎞程離れた同じ日島の釜崎地区の丘の上に,紀年銘を刻んだ高さ約2mの大型の宝篋印塔が1基,海を見下ろすように存在し,基礎の左側に正平22年(南朝暦・1367年)の銘が刻まれている。曲地区の主な石塔や釜崎地区の宝篋印塔は,その石材や高度な彫出技術等から,石造文化が進んだ関西・北陸地方で1300年代から1400年代にかけて製作され,日本海ルートで日島へ搬入されたと推測される。現在の一離島に,全国的に見ても大規模な石塔群が集中していることは,当時,日島が重要な貿易拠点であり裕福であったことや活発な海上交易が行われていたことを示し,学術的にも非常に価値が高い。指定面積は1,990.15㎡。

大きな地図で見る

大きな地図で見る

福江椎木山の漣痕

福江の大ツバキ

船廻神社社叢

へご自生北限地帯

へご自生北限地帯

明星院の木造阿弥陀如来立像

ほどよい丸みと高さの肉髻(にくけい),小粒に揃った螺髪(らほつ),そして頬もふっくらと整えられ,目鼻や唇の彫りも丁寧で,円満整美の藤原仏の典型をうかがわせる。両肩はなだらかな丸みをもって両腕につらなり,衣文の襞(ひだ)は浅くおだやかに流れる。檜材を用い,前後二材を合せて彫出し,頭部は三道の下でノミを入れて割り離し,割首柄差しとしている。深く内刳(ぐ)りされた体内に,墨書銘があることが背部の小穴から部分的に読まれるが,正平13年(1358),文明9年(1477),天正9年(1581)の年紀が確かめられ,坊名等も墨書されている。将来,解体修理される折に全文解読できれば,来歴を確かめる資料も得られよう。当寺には白鳳金銅仏もあり,当木彫像の請来の時もわからないが,平安木彫の優作も加えて,西海はるかな島嶼(とうしょ)の文化の厚みを物語っている。像高98.0㎝。

明星院本堂

寺伝によれば大同元年(806)僧空海が唐から帰朝の途次ここに参籠して明星院と名付け,文治3年(1187)平家盛が宇久姓を名乗ってのちの五島家の始祖となって以来,五島家代々の祈願所であったという。この本堂は棟札により安永7年(1778)の再建と思われる。幕末までは一般庶民の檀那寺ではなかったので,規模は大きくはないが,内部の柱桁に極彩色を施し,格天井には花鳥図を描き,両側小壁には華鬘(けまん)を懸けるなど,藩公祈願所としての荘厳に意を用いてある。護摩堂が別棟であるため,内部の彩色や天井絵がすすけることなく,立派に遣っているのは幸いである。昭和45年屋根の本瓦葺が銅板葺に改められた。

寄神貝塚

寄神貝塚

岐宿町北端の低平な溶岩台地上にある貝塚で、厚い貝層の堆積をもつ。弥生前期および同中期にわたって形成され、岩礁性の貝類およそ50種,近海魚類,鹿などの陸獣骨を含んでいる。骨角器が若干出土しているが人骨の埋葬は認められない。貝塚周辺には住居跡も認められており,長期間にわたる定住と漁労生活のあとをよくとどめている。出土土器からすれば,北部九州の文化圏内にあったことが知られるが,縄文時代の伝統である海洋依存の生活実態をとどめた地域性をよく物語っている。

漣痕

五島市の北東部,平蔵町小田河原の東方約400mの岬には,非常によく成層した五島層群が露出する。この岬の背後の山を,地元では椎木山とよんでいる。地層はN30°E方向の走向をもち,南東に40~50°急傾斜する。岩質は,主として板状砂岩で構成されるが,黒色泥岩をはさんで互層をなす。漣痕をもつ広い地層面が露出し,幅10mで,傾斜にそった長さが約20mに及んでいる。漣痕の波頭は1mにつき12~13本で,波高は2~3㎝である。波頭はおおよそ東西性であるが,必ずしも直線的でなく,部分的に湾曲するため,遠望すると全体的に「ちりめん模様」を見せる。断面では対称的な波形をもつため,浅い水底で,前後に動揺する波によってつくられたものであろう。漣痕をもつ砂岩は硬く,保存が非常に良好なため,この種の地質現象の資料として価値は頗る高い。

六角井

http://www.pref.nagasaki.jp/bunkadb/index.php?mode=search&word=%E4%BA%94%E5%B3%B6&target=tag

福江島観光 かんこう泊 予約済

⑤(日)

レンタカー返納

11:45福江港発

16:05長崎港着

長崎 ホステル カサ ノダ 泊 095-800-2484 2500 円

⑥(月)

小倉15:28 ギリギリ

16:10 小倉新幹線口、16:25 JR門司駅前

17:30 新門司港発 船中泊 予約済

16:10 小倉新幹線口、16:25 JR門司駅前

17:30 新門司港発 船中泊 予約済

⑦(火)

6:00 泉大津着 朝帰阪

7:00 JR和泉中駅着