明治維新 - Wikipedia 明治維新(めいじいしん、英: Meiji Restoration)は、江戸幕府に対する倒幕運動から、明治政府による天皇親政体制の転換とそれに伴う一連の改革をいう。その範囲は、中央官制・法制・宮廷・身分制・地方行政・金融・流通・産業・経済・文化・教育・外交・宗教・思想政策など多岐に及び、日本を東アジアで最初の西洋的国民国家体制を有する近代国家へと変貌させた。 改革までの経緯

![]() 四国連合艦隊による下関砲撃(馬関戦争) 明治維新は、黒船来航に象徴される欧米列強の経済的・軍事的進出に対する抵抗運動(攘夷運動)に起源を持つ。アヘン戦争以後、東アジアで欧米による帝国主義の波が強まる中で、長年の国是であった鎖国体制を極力維持し、旧来の体制を維持しようとする思想が現れた。 一方、開国・通商路線を是認する諸藩の中にも、いわゆる雄藩を中心に、幕府による対外貿易の独占に反対し、あるいは欧米列強に対抗すべく旧来の幕藩体制の変革を訴える勢力が現れた。これらの勢力もまた朝廷を奉じてその要求を実現させようとしたため、幕末は京都を舞台に朝廷を巡る複雑な政争が展開されることとなった。 尊王攘夷運動は、薩英戦争や下関戦争などにおいて欧米列強との軍事力の差が改めて認識されたことで、観念的な攘夷論を克服し、国内統一・体制改革(近代化)を優先して、外国との交易によって富国強兵を図り、欧米に対抗できる力をつけるべきだとする「大攘夷」論が台頭し、尊王攘夷運動の盟主的存在だった長州藩も開国論へと転向していくことになった。 幕府は、公武合体政策のもと朝廷の攘夷要求と妥協しつつ旧体制の存続を志向したため、次第に雄藩らの離反を招いた。また、黒船来航以来の威信の凋落もあって国内の統合力を著しく低下させ、幕末は農民一揆が多発するようになった。 このような情勢の中、諸侯連合政権を志向する土佐藩・越前藩らの主張(公議政体論)や、より寡頭的な政権を志向する薩摩藩の主張など、幕府を廃し、朝廷のもとに権力を一元化する国内改革構想が現れてくることとなる。また、それは旧弊な朝廷の抜本的な改革を伴う必要があった。結果として、この両者の協力により王政復古が行われ、戊辰戦争による旧幕府勢力の排除を経て権力を確立した新政府は、薩摩・長州両藩出身の官僚層を中心に急進的な近代化政策を推進していくこととなった。

四国連合艦隊による下関砲撃(馬関戦争) 明治維新は、黒船来航に象徴される欧米列強の経済的・軍事的進出に対する抵抗運動(攘夷運動)に起源を持つ。アヘン戦争以後、東アジアで欧米による帝国主義の波が強まる中で、長年の国是であった鎖国体制を極力維持し、旧来の体制を維持しようとする思想が現れた。 一方、開国・通商路線を是認する諸藩の中にも、いわゆる雄藩を中心に、幕府による対外貿易の独占に反対し、あるいは欧米列強に対抗すべく旧来の幕藩体制の変革を訴える勢力が現れた。これらの勢力もまた朝廷を奉じてその要求を実現させようとしたため、幕末は京都を舞台に朝廷を巡る複雑な政争が展開されることとなった。 尊王攘夷運動は、薩英戦争や下関戦争などにおいて欧米列強との軍事力の差が改めて認識されたことで、観念的な攘夷論を克服し、国内統一・体制改革(近代化)を優先して、外国との交易によって富国強兵を図り、欧米に対抗できる力をつけるべきだとする「大攘夷」論が台頭し、尊王攘夷運動の盟主的存在だった長州藩も開国論へと転向していくことになった。 幕府は、公武合体政策のもと朝廷の攘夷要求と妥協しつつ旧体制の存続を志向したため、次第に雄藩らの離反を招いた。また、黒船来航以来の威信の凋落もあって国内の統合力を著しく低下させ、幕末は農民一揆が多発するようになった。 このような情勢の中、諸侯連合政権を志向する土佐藩・越前藩らの主張(公議政体論)や、より寡頭的な政権を志向する薩摩藩の主張など、幕府を廃し、朝廷のもとに権力を一元化する国内改革構想が現れてくることとなる。また、それは旧弊な朝廷の抜本的な改革を伴う必要があった。結果として、この両者の協力により王政復古が行われ、戊辰戦争による旧幕府勢力の排除を経て権力を確立した新政府は、薩摩・長州両藩出身の官僚層を中心に急進的な近代化政策を推進していくこととなった。

明治維新(めいじいしん、英: Meiji Restoration)は、江戸幕府に対する倒幕運動から、明治政府による天皇親政体制の転換とそれに伴う一連の改革をいう。その範囲は、中央官制・法制・宮廷・身分制・地方行政・金融・流通・産業・経済・文化・教育・外交・宗教・思想政策など多岐に及び、日本を東アジアで最初の西洋的国民国家体制を有する近代国家へと変貌させた。

改革までの経緯

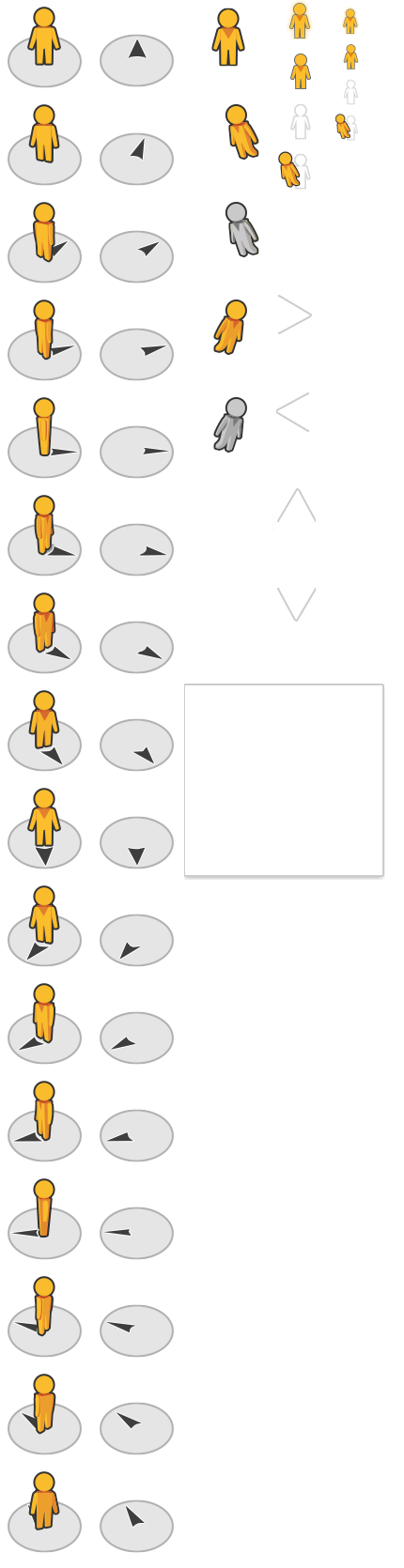

四国連合艦隊による下関砲撃(馬関戦争)

明治維新は、黒船来航に象徴される欧米列強の経済的・軍事的進出に対する抵抗運動(攘夷運動)に起源を持つ。アヘン戦争以後、東アジアで欧米による帝国主義の波が強まる中で、長年の国是であった鎖国体制を極力維持し、旧来の体制を維持しようとする思想が現れた。

一方、開国・通商路線を是認する諸藩の中にも、いわゆる雄藩を中心に、幕府による対外貿易の独占に反対し、あるいは欧米列強に対抗すべく旧来の幕藩体制の変革を訴える勢力が現れた。これらの勢力もまた朝廷を奉じてその要求を実現させようとしたため、幕末は京都を舞台に朝廷を巡る複雑な政争が展開されることとなった。

尊王攘夷運動は、薩英戦争や下関戦争などにおいて欧米列強との軍事力の差が改めて認識されたことで、観念的な攘夷論を克服し、国内統一・体制改革(近代化)を優先して、外国との交易によって富国強兵を図り、欧米に対抗できる力をつけるべきだとする「大攘夷」論が台頭し、尊王攘夷運動の盟主的存在だった長州藩も開国論へと転向していくことになった。

幕府は、公武合体政策のもと朝廷の攘夷要求と妥協しつつ旧体制の存続を志向したため、次第に雄藩らの離反を招いた。また、黒船来航以来の威信の凋落もあって国内の統合力を著しく低下させ、幕末は農民一揆が多発するようになった。

このような情勢の中、諸侯連合政権を志向する土佐藩・越前藩らの主張(公議政体論)や、より寡頭的な政権を志向する薩摩藩の主張など、幕府を廃し、朝廷のもとに権力を一元化する国内改革構想が現れてくることとなる。また、それは旧弊な朝廷の抜本的な改革を伴う必要があった。結果として、この両者の協力により王政復古が行われ、戊辰戦争による旧幕府勢力の排除を経て権力を確立した新政府は、薩摩・長州両藩出身の官僚層を中心に急進的な近代化政策を推進していくこととなった。

改革の時期

開始時期については諸説あるが、狭義では明治改元に当たる明治元年旧9月8日(1868年10月23日)となる。しかし、一般的にはその前年にあたる慶応3年(1867年)の大政奉還、王政復古以降の改革を指すことが多い(維新体制が整う以前の政治状況については幕末の項で扱うものとする)。終了時期についても、廃藩置県の断行(明治4年、1872年)、西南戦争の終結(明治10年、1877年)、内閣制度の発足(明治18年、1885年)、立憲体制の確立(明治22年、1889年)までとするなど諸説ある。

改革の理念

五箇条の御誓文

詳細は「五箇条の御誓文」を参照

幟仁親王が揮毫した御誓文の原本

「大政奉還図」 邨田丹陵筆

なお、この『五箇条の御誓文』の起草者・監修者は「旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ」を全く新たに入れた総裁局顧問・木戸孝允(長州藩)であるが、その前段階の『会盟』五箇条の起草者は参与・福岡孝弟(土佐藩)であり、更にその前段階の『議事之体大意』五箇条の起草者は参与・由利公正(越前藩)である。

その当時はまだ戊辰戦争のさなかであり、新政府は日本統一後の国是を内外に呈示する必要があった。そのため、御誓文が、諸大名や、諸外国を意識して明治天皇が百官を率いて、皇祖神に誓いを立てるという形式で出されたのである。さらに国民に対しては、同日に天皇の御名で「億兆安撫国威宣揚の御宸翰」が告示され、天皇自身が今後善政をしき、大いに国威を輝かすので、国民も旧来の陋習から捨てるように説かれている。

これらの内容は、新政府の内政や外交に反映されて具体化されていくとともに、思想的には自由民権運動の理想とされていく。

五榜の掲示

五箇条の御誓文を公布した翌日、幕府の高札が撤去され、辻々には暫定的に江戸幕府の統治政策を踏襲する「五榜の掲示」が立てられた。儒教道徳の遵守、徒党や強訴の禁止、キリスト教の禁止、国外逃亡の禁止などを引き継いだ内容が掲示された。これら条項は、その後の政策のなかで撤廃されたり、自然消滅して効力を失うに至る。

改革の組織

中央政府

首都の位置

首都については、当初京都では旧弊(京都の歴史上のしがらみ)が多いとして、大阪遷都論が大久保利通を中心として唱えられた。しかし、大阪遷都論には反対が多く、江戸城明け渡しもあり、江戸を東京とすることで落ちついた(→東京奠都の項目を参照)。

行政

王政復古の大号令において、幕府や摂政・関白の廃止と天皇親政が定められ、天皇の下に総裁・議定・参与の三職からなる官制が施行された。総裁には有栖川宮親王、議定には皇族・公卿と薩摩・長州・土佐・越前などの藩主が、参与には公家と議定についた藩主の家臣が就任した。しかし、明治天皇はまだ年少であるため、それを補佐する体制がすぐに必要となった。

そこで、慶応4年閏4月21日、政体書の公布により、太政官を中心に三権分立制をとる太政官制(七官制、政体書体制)がとられ、さらに翌年(明治2年)7月には、版籍奉還により律令制の二官八省を模した二官六省制が発足した。なお、明治2年の主な組織(一部のみ)と役職者はつぎのとおりである。

具体的な行政機構としては、太政官と神祇官を置き、太政官の下に各省を置く律令制が模写されたものの、その後も民部省から工部省が分離したり、刑部省から司法省への改組など幾多の改変を必要とし、安定しなかった。また立法府である左院(のち元老院)・右院や地方官会議なども設置・廃止が繰り返された。明治中央官制の改革は明治18年(1885年)の内閣制度発足をもってようやく安定する。

立法

また、立法府に関しては木戸孝允らが明治初年から議会開設を唱えていたが、議会制度を発足させるためには、官制改革・民度・国民教育などが未成熟であり、時期尚早であったため、大久保利通を中心に「有司専制」と呼ばれる薩長藩閥による官僚を中心とした改革体制が維持された。

しかし、自由民権運動の高まりや、諸制度の整備による改革の成熟などもあり、明治14年(1881年)に「国会開設の詔」が出され、同時に議会制度の前提として伊藤博文らによる憲法制定の動きが本格化し、憲法審議のため枢密院が設置された。明治22年(1889年)に大日本帝国憲法が公布、翌年帝国議会が発足し、アジアでは初の本格的な立憲君主制・議会制国家が完成した。

司法

宮中

廃藩置県と太政官制の改革を経て中央集権体制が整ったことで、ようやく旧幕府時代の制度を改革する準備が整った。ほぼ同時に宮中の改革も行われ、旧来の宮中職や女官は廃され、士族を中心とした侍従らが明治天皇を武断的な改革君主にふさわしい天皇に養育することとなった。

幕末期には病弱であった明治天皇も、士族による養育のためか健康も回復し、西洋的立憲君主としての心得も学び、「明治国家」の元首としてふさわしい存在になっていく。特に憲法制定過程における枢密院審議においては、そのすべてに臨御し、また国会開設前後の立憲政治未成熟期に首相が頻繁に辞任・交代した際も、政局の調停者として重要な役割を担った。

地方行政

明治新政府は、幕府から受け継いだ天領と「朝敵」となった諸藩からの没収地に行政官を派遣して直轄地とした。つまり、地方行政としては、徳川家を駿府藩に移封し、京都・長崎・函館を政府直轄の「府」とした以外は、原則として以前の藩体制が維持されていた。

しかし、富国強兵を目的とする近代国家建設を推進するためには、中央集権化による政府の地方支配強化は是非とも必要なことであった。

まず、明治2年1月20日に薩摩・長州・土佐・肥前の藩主らが、版籍奉還の上表文を新政府に提出した。これに各藩の藩主たちが続き、6月に返上申請が一段落むかえると、全藩に版籍奉還を命じた。この版籍奉還により旧藩主たちが自発的に版(土地)・籍(人民)を天皇に返上し、改めて知藩事に任命されることで、藩地と領主の分離が図られ、重要地や旧幕府直轄地に置かれた府・県とともに「府藩県体制」となる。

しかし、中央集権化を進め、改革を全国的に網羅する必要があることから、藩の存在は邪魔となり、また藩側でも財政の逼迫が続いたことから自発的に廃藩を申し出る藩が相次いだ。明治4年旧7月14日(1871年8月29日)に、薩摩・長州藩出身の指導者である大久保利通と木戸孝允らにより廃藩置県が実施され、府県制度となり(当初は3府302県、直後に整理され3府72県)、中央政府から知事を派遣する制度が実施された。このとき、知藩事たちは東京への居住を義務付けられた。なお、令制国の地名を用いなかったために、都市名が府県名となった所も少なくない。

薩摩藩の島津久光が不満を述べた以外は目立った反撥はなく(すでに中央軍制が整い、個別の藩が対抗しにくくなっていたこと、藩財政が危機的状況に陥り、知藩事の手に負えなくなったこと、旧藩主が華族として身分・財産が保証されること、などが理由とされる)、国家の支配体制がこのように電撃的、かつ画期的に改変されたのは明治維新における奇跡とも言える。

kids.gakken.co.jp/jiten/7/70008210.html - キャッシュ

日本を近代国家にするため,明治時代の初めに行われた一連の諸改革。

military38.com/archives/34954805.html - キャッシュ

こういうの見ると社会や日本史をちゃんと聞けばよかったと後悔 41:以下、名無しに かわりましてVIPがお送りします:2013/12/16(月) 22:10:03.02 ID:85NPRhQN0 日本 は明治維新で一度滅んでるんだよ. 47:以下、名無しにかわりましてVIPが ...

明治維新のまとめ検索結果(40件)

-NAVERまとめ更新日時:2014年8月4日-2881 view

更新日時:2013年8月17日-8462 view

更新日時:2013年1月19日-59441 view

www.t3.rim.or.jp/~miukun/japan9.htm - キャッシュ

1、明治維新の意味. 明治維新は、しばしば世界史上の大快挙だと言われる。すなわち、 鎖国によって西欧から300年以上も遅れていた日本を、わずか数十年でキャッチアップ させた

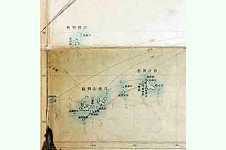

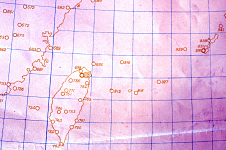

公図 沖縄県石垣市登野城 久場島

公図 沖縄県石垣市登野城 久場島 八重山嶋に係ル書類-久場島

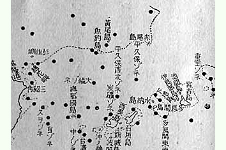

八重山嶋に係ル書類-久場島 沖縄県管内全図(1906年)

沖縄県管内全図(1906年) 日本水路誌(南西諸島台湾澎湖列島 第02巻下)

日本水路誌(南西諸島台湾澎湖列島 第02巻下) 石垣島案内記

石垣島案内記 沖縄漁業調査書(一)沖縄縣水産一班

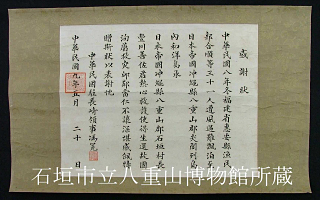

沖縄漁業調査書(一)沖縄縣水産一班 尖閣列島遭難 中華民国感謝状 豊川善佐

尖閣列島遭難 中華民国感謝状 豊川善佐 地学雑誌 第46年 第546号 琉球島地学雑観

地学雑誌 第46年 第546号 琉球島地学雑観 特別告示第一号 常時危険区域

特別告示第一号 常時危険区域 1950年調査写真

1950年調査写真 1953年調査写真

1953年調査写真 1979年調査写真

1979年調査写真

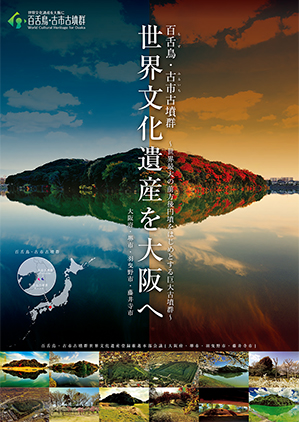

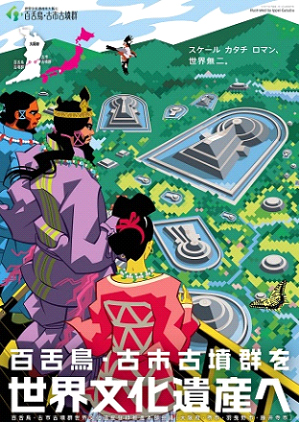

百舌鳥・古市古墳群は、大阪の南部、堺市、羽曳野市、藤井寺市の3市にまたがる巨大古墳群であり、堺市の「百舌鳥」と羽曳野市・藤井寺市の「古市」の2つのエリアに分かれながらも、一体性・連続性をもっています。

百舌鳥・古市古墳群は、大阪の南部、堺市、羽曳野市、藤井寺市の3市にまたがる巨大古墳群であり、堺市の「百舌鳥」と羽曳野市・藤井寺市の「古市」の2つのエリアに分かれながらも、一体性・連続性をもっています。

―

―  日本最高レベルの巨大な岩礁性貝塚

日本最高レベルの巨大な岩礁性貝塚